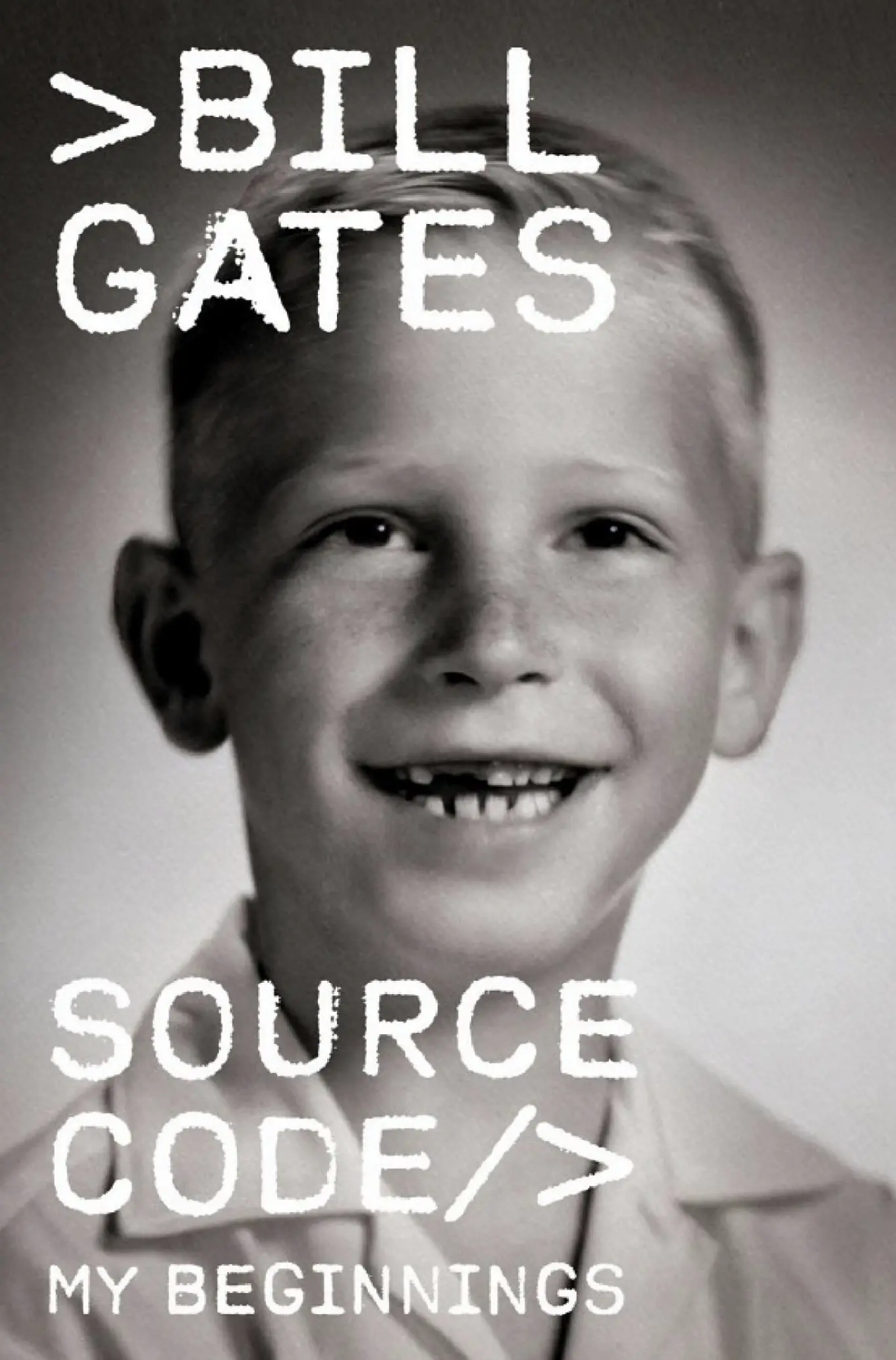

《源代码:我的起点》比尔盖茨回忆录

比尔·盖茨的《源代码:我的起点》是他回忆录的开篇之作,时间跨度从他的童年一直到1978年——他参与创立的微软公司即将腾飞的前夜。作为全球闻名的科技先驱和慈善家,盖茨用这本书深入剖析了他早年的经历、家庭、挚友与热爱,以及这些元素如何共同塑造了构成他自己的“源代码”。全书笔触坦诚,引人入胜,将个人趣闻与对上世纪五六十年代文化科技图景的深邃思考交织在一起。盖茨用平实晓畅的语言,引领读者走进他在西雅图的少年时光,一探他在编程世界的启蒙冒险、青春期的跌宕起伏,以及微软的诞生之路。

序幕:点燃梦想的远足

回忆录的开篇,是一个生动再现盖茨青少年时代的场景,它完美地体现了他对探索与科技的双重热爱。13岁那年,盖茨加入了一个由大男孩组成的童子军,在太平洋西北部的荒野中进行为期一周的艰苦远足。跋涉于群山之间,少年比尔沉浸在挑战带来的自由之中——凭借地图辨别方向,独自背负行囊,在篝火旁与同伴们建立情谊。在奥林匹克山脉一次尤为艰难的徒步中,当他挣扎于严寒与风雪时,他找到了一种独特的方式来排遣身体的不适:在脑海中编写计算机代码。他不久前才听说一种新型个人电脑,于是在没有任何实体机器的情况下,一边在山路上艰难前行,一边开始为它构思一种全新的编程语言。专注于想象中的代码,让他暂时忘却了刺骨的寒风和陡峭的山路。他当时构想的程序自然无法测试,但盖茨写道:“几年后,当合适的计算机问世时,那颗编程语言的种子证明了它的价值。” 这个序幕故事点亮了全书的核心思想:即便远离电脑,年轻的盖茨在骨子里已然是一名程序员。他将一次艰苦的野外经历,化作了未来软件项目的灵感。这个故事为回忆录奠定了基调,展现出一个充满好奇心、驱动力十足的少年,他既能从容应对自然的挑战,也能沉浸于思维的瀚海。他在自然中感受到的自由,与他在编程中找到的自由遥相呼应——在这两个领域里,一个社交上不那么合群的孩子,都得以开辟出属于自己的道路。

第一章:特雷 (Trey)

“特雷”是威廉·亨利·盖茨三世的童年昵称——“III”即为三世,“Trey”一词便由此而来。本章介绍了比尔的家庭背景与童年,描绘了那片滋养他智慧萌芽的土壤。1955年10月28日,比尔出生于西雅图一个中上阶级家庭,彼时的西雅图正经历着蓬勃发展。他的父亲老比尔·盖茨出身平凡,是二战后成为律师的退伍军人;母亲玛丽·麦克斯韦·盖茨则来自西雅图一个富裕的家族。比尔的父母是一对充满爱心与活力的璧人——父亲是位和蔼可亲、原则分明的律师,母亲则是热心公益、精力充沛的社区领袖。他们从一开始就向“特雷”和他的两个姐妹(克里斯蒂和莉比)灌输了教育与勤奋的价值观。

对小比尔思想产生深远影响的,是他的祖母,他亲切地称她为“Gami”。Gami意志坚强,牌技高超,是基督教科学派的忠实信徒。比尔幼时,她便教他玩红心大战、桥牌等游戏,这远不止是娱乐。从与祖母共度的时光中,比尔学到了模式识别、策略规划和精神专注。盖茨后来将此归功为他逻辑思维的早期启蒙——当他日后遇到第一台计算机时,这项技能的价值无可估量。

西雅图这座城市,同样激发了小比尔的想象力。1962年,6岁的比尔迎来了城中盛事——“21世纪世界博览会”,一场致敬科学与未来的盛大展览。父母带他参观,年仅一年级的他便被太空火箭、计算机和标志性的太空针塔等展品深深吸引。数十年后他仍清晰记得:“1962年的西雅图世博会充满了进步与创新的气息,即便只有六岁,未来的无限可能也让我心驰神往。” 这次经历如同一次“顿悟”,让他意识到科技拥有改变世界的力量,一颗种子就此在他心中种下。

总而言之,第一章描绘了一个在关爱中成长的聪慧、好奇的男孩形象。他与��众不同——极度专注、智力超群,时常沉浸在自己的思绪中。幸运的是,他身边的人和事都在不断地滋养着他的心智。在本章结尾,我们看到一个热爱读书、痴迷策略游戏,并对周遭科技创新充满好奇的小学生。一个未来发明家所需的全部要素都已齐备,只是当时无人知晓它们将如何交融,绽放出怎样的光芒。

1960年代,童年时期的比尔·盖茨(前排,穿白色毛衣)与他的母亲玛丽、父亲老比尔以及姐妹莉比(婴儿)和克里斯蒂合影。盖茨的家庭为他好奇的头脑提供了一个充满支持和激励的环境。

第二章:山景岭 (View Ridge)

进入小学后,比尔的求知欲如雨后春笋般迸发。第二章以他学校所在的西雅图山景岭社区命名,讲述了小盖茨如何成为一个贪婪的读者和早慧的学生。他最大的乐趣莫过于埋首书海——从科幻小说到百科全书,无所不读。大量的阅读极大地拓展了他的知识面与词汇量。老师们很快注意到了他的过人之处;到了二、三年级,他的阅读水平已远超同龄人,并常常因知识渊博而令成年人刮目相看。

学校也认可他的才华,赋予他特殊的职责,比如允许他在图书馆帮忙。他乐此不疲地花上数小时整理书架,向其他孩子推荐书籍,这不仅满足了他对书的热爱,也让他信心倍增。他开始将自己�视为一个在学术上卓尔不群的人,这让他变得更加自信。或许是过于自信了——小比尔养成了在规则不合逻辑时挑战权威的习惯。若老师的观点他认为有误,他会脱口而出地纠正或辩驳。在家里,若父母定下他看不顺眼的规矩,他会公然反抗。他并非有意使坏,而是真诚地相信自己大多数时候是对的,并且他热爱辩论。

本章也揭示了与他才华并存的叛逆。长到十、十一岁,他已是远近闻名的“小聪明鬼”,那个总能顶嘴的孩子。他对长辈言辞尖锐,固执己见。家中的晚餐时常因他与母亲的争执而气氛紧张。母亲玛丽希望他懂礼貌、会社交、全面发展,但他却常对那些他认为浪费时间的事不屑一顾,并用尖酸刻薄的讽刺顶嘴。他最爱说的一句话就是:“这是我听过最蠢的话!”——用来回敬任何他不同意的观点。这让他的父母伤透了脑筋。

小学即将毕业时(约十一、二岁),麻烦达到了顶点。在一个流传甚广的故事中,一次激烈的餐桌争吵将家庭矛盾推向了高潮,比尔对母亲大吼大叫。当时玛丽正催他做些琐事,比尔却用极不尊重的言辞回敬。这成了压垮他一向沉稳的父亲的最后一根稻草。老盖茨先生罕见地大发雷霆,抓起一杯水,猛地泼到了比尔的脸上。全家人都惊呆了,比尔自己更是始料未及。他浑身湿透,却还嘴硬地回了句俏皮话:“谢谢你的淋浴!”,随后便陷入了沉默。这是一个转折点。“我从未见过温和的父亲发那么大的火,”他后来反思道,“看到自己竟能把爸爸逼到那个地步,我受到了极大的震动。” 比尔意识到,他在家的行为确实已经失控。

此事过后,父母决定采取行动,他们寻求了专业帮助:为小比尔安排心理治疗。12岁那年,他开始看儿童心理医生——这在60年代末是极为罕见的选择,但盖茨一家为了家庭和睦已别无他法。第二章就此结束,这个家庭期盼着专业的指导能帮助他们聪明而又倔强的儿子走上正轨。

第三章:理性 (Rational)

第三章深入探讨了比尔的心理治疗经历及其带来的转变——这个阶段教会他如何更“理性地”对待生活,本章标题也由此而来。12岁开始接受治疗并非易事。他回忆道,第一次咨询时,全家都到场了,这无声地宣告着“大家来这儿都是因为我”。起初他既尴尬又抗拒,但在长达两年半的咨询过程中,他的内心悄然发生了转变。

通过与治疗师的对话,比尔逐渐对自己与父母的关系有了更深刻的理解。他开始明白,父母并非无理地试图控制他,而是真心爱他、为他着想,即便那些规矩令他烦恼。他还清醒地认识到:他不可能永远在父母的羽翼下生活。这是个关键的领悟。治疗师帮助他明白,短短几年后,他便会离家上大学,届时所有与父母的抗争都将变得毫无意义。用比尔自己的话说,他认识到在真正重要的事情上,父母“实际上是我的盟友”,而认为他们对他有所期望是错误的,这种想法“简直荒谬”。他终于懂得,父母是他坚实的后盾,而非对立的敌人。

随着心态的转变,比尔的态度也温和了许多。他学会了控制脾气,用更尊重的方式沟通。当遇到不快时,他会尝试沟通或将精力投入到项目中,而非立刻恶语相向。这是一种非常理性的情绪处理方式——分析状况,然后选择更佳的回应。作为交换,父母也在他行为更负责的前提下,给予了他更多自主权�。比尔说,这段时期让他对自己有了更深的了解:他开始理解自己那股强烈的专注力,并学会了如何高效地利用它,而不是任其引发无休止的冲突。

到第三章末尾,盖茨家恢复了往日的平静。比尔骨子里的那份独特与执着并未改变,但他对人际界限和同理心有了更清晰的认识。他看到了与父母合作而非对抗的智慧。这份来之不易的平静恰逢其时,因为他即将踏入人生的一个全新阶段——转入一所新学校,在那里,他将与计算机相遇,从此彻底改变人生的轨迹。

第四章:幸运儿 (Lucky Kid)

家庭风波平息后,第四章转而反思比尔是何其幸运,能拥有如此多的支持与机遇。事实上,治疗期间,他的顾问就曾对他说,他是个“幸运的孩子”,意指尽管他麻烦不断,但命运对他青睐有加。在本章中,盖茨坦然承认了这一点。

首先,他深深感激父母的耐心与智慧。在度过那段叛逆的岁月后,玛丽和老比尔对他的爱始终不渝。他们没有放弃这个儿子,反而想方设法帮助他引导天赋。在回忆录中,盖茨深情地将父母描绘成“明智、稳重、有爱心、有原则且极富社区精神”的人。他甚至自嘲说,能容忍他当年的桀骜不驯,父母简直如同圣人。除了那次“泼水事件”,盖茨一家确实是给予了孩子非凡支持的父母。

母亲玛丽,是他生命中举足轻重的人物。她坚持要培养比尔的社交能力与礼仪,而非仅仅发展智力。她推动比尔参与各种舒适区外的活动,从志愿服务到社交聚会,潜移默化地塑造了他与人交往的��能力——比尔后来承认,这项能力对他而言无比珍贵。与此同时,父亲则在鼓励他好奇心的同时,教导他责任与谦逊。

“幸运儿”这个标题同样指向了外部环境。比尔意识到,他生逢其时,地利人和。1960年代的西雅图,对于一个崭露头角的极客来说,是一个激动人心的摇篮。这座城市得益于波音公司和华盛顿大学等大型科技企业的繁荣,却又足够小,让一个充满好奇的孩子能轻易接触到各种资源与导师。他优越的家境意味着他能就读顶尖学校,无须为生计担忧——这是并非人人享有的优势。甚至计算机革命的时机也恰到好处:计算机正从军用和工业的庞然大物,转变为学生与爱好者触手可及的工具,而这恰好发生在他准备全身心投入的青少年时期。他后来多次提到,他的许多成功都归功于这种历史性的运气。

在第四章的结尾,比尔即将升入私立的湖滨中学(Lakeside School)读七年级。父母看到了他无限的潜力(或许也希望为他提供一个更具挑战性的环境),决定将他送入这所精英学校。湖滨中学以其严谨的学术氛围著称,并且,命运般地,它很快就将拥有自己的计算机。当比尔迈向这所新学校时,他带着过去几年的成长与教训。他变得更加沉稳,与家人相处更加融洽,心中充满了对未来的期待。在结尾的反思中,盖茨重申,“与众不同”或许曾让童年充满坎坷,但最终却化为他的力量。他确实是幸运的,因为有理解并悉心培养他这种特质的成年人。拥有稳定的家庭和光明的教育前景,这个“幸运儿”已准备好,去迎接并抓住即将来临的每一个机遇。

第五章:湖滨中学 (Lakeside)

第五章深入探讨了比尔·盖茨青年时期最关键的篇章之一:在湖滨中学的岁月。湖滨中学是西雅图的一所私立男子预备学校(在当时),比尔从七年级(约1967年)开始在此就读。本章标题直截了当,记录了这所学校如何成为盖茨计算机热情的摇篮,以及他早期伙伴关系的诞生地。

起初,融入湖滨中学并不容易。从公立小学转来,他曾是班上的“天才小丑”,并以为能将这套人设延续下去。但在湖滨中学,这招失灵了。这里汇聚了众多聪明自信的男孩,许多人出身名门,老师们也要求严格的纪律。比尔的胡闹让他早期成绩不佳,还吃了不少苦头。他猛然发现,想在这里脱颖而出,光靠天分是行不通的——必须真正地投入努力。这是一个宝贵的教训:努力与专注至关重要。

尽管开局不利,湖滨中学却为比尔点燃了整个世界的热情。1968年,在他入学的第二年,学校斥资购入一台电传打字机终端,通过电话线连接到校外的通用电气分时共享计算机。在那个年代,这绝对是件了不起的事——鲜有高中能接触到计算机。这笔资金实际上是由湖滨中学的母亲俱乐部筹集的。当年轻的比尔·盖茨第一次见到那台电传打字机时,他的人生轨迹就此改变。他瞬间被迷住了。这台机器能服从你的指令——但前提是,你必须用它能理解的语言,分毫不差地告诉它该做什么。

放学后,盖茨和一小群同样好奇的同学便围在终端机旁,通过反复试错自学编程。他在湖滨中学写下的第一个程序是个简单的井字棋游戏,可以与机器对战。接着,他挑战了一个更宏大的项目——模拟月球着陆器(当时NASA登月是热门话题,他便设计了一款需要通过调整推�力来降落航天器的游戏)。编写这些程序让他学到了一个深刻的道理:计算机是完全“一根筋”的。代码若有丝毫差错,它绝不会“猜测”你的意图,只会直接罢工。因此,比尔学会了高度专注和精确思考,因为一个字符的错位就可能导致整个程序崩溃。这与他逻辑缜密的头脑完美契合,他沉醉于调试代码、追求完美的挑战之中。

在此期间,两段关键的友谊悄然形成。一位名叫保罗·艾伦的安静高年级生,同样热爱计算机,注意到了比尔的热情。比尔读八年级时,保罗已是十年级,对机器更为熟悉。保罗喜欢用一点“激将法”来逗比尔——他会说:“我打赌你解决不了这个编程难题”,他深知这会激起比尔的好胜心。这招屡试不爽:比尔会立刻埋头苦干,攻克保罗抛出的任何挑战。不久,两人成了形影不离的编程搭档,花费无数时光去探索湖滨中学有限计算机资源的极限。

另一位朋友是肯特·埃文斯。肯特与比尔同级,起初也有些格格不入。他们并非因编程结缘(肯特不是程序员),而是因思想的碰撞和共同的抱负。肯特热衷于讨论宏大构想——历史、商业、政治——他鼓励比尔的思考超越技术本身。他们也都热爱户外运动;作为鹰级童子军候选人,肯特带着比尔参加了学校里一些更具冒险精神的露营活动。肯特成了比尔最好的朋友(盖茨形容他为“那些年里我最亲密的朋友”),他们的友谊平衡了比尔的生活:与保罗在一起,他痴迷代码;与肯特在一起,他则纵论天下大事,或去攀登高山。

到第五章结尾时,十三四岁的比尔·盖茨已经真正找到了他的热情所在。湖滨中学成为了他施展才华的完美舞台。在早年的高中生涯中,他既品尝过失败的滋味(因贪玩而成绩不佳),也体验了成功的喜悦(编写出能够运行的程序)。更重要的是,他遇见了未来事业中不可或缺的保罗·艾伦,以及拓宽了他眼界的肯特·埃文斯。我们看到,比尔正从一个淘气的孩子,蜕变为一名专注的年轻技术专家。舞台已经搭好,他即将把自己的能力推向新的高度——同时,命运也为他准备了更多戏剧性的转折。

第六章:空闲时间 (Free Time)

第六章讲述了比尔在湖滨中学时期的一个戏剧性转折——这个转折颇具讽刺意味地给了他发展生活其他方面的“空闲时间”。随着比尔和伙伴们对编程日益痴迷,他们开始挑战规则的边界。到了八年级,比尔、保罗·艾伦和另外几个男孩几乎把所有课余时间都耗在了学校的计算机终端上。他们甚至不惜逃课、深夜溜出家门,只为多争取一些上机时间(有一次,比尔深夜独自搭乘公交车前往华盛顿大学使用那里的计算机,结果被抓个正着——可见他入迷之深)。

计算机的使用并非免费,学校需要为通用电气的分时系统支付费用,而这群男孩很快就耗尽了学校的预算。为了能继续编程,他们想出了“歪点子”。他们发现了一些系统漏洞,可以让他们在不付费的情况下获得额外的上机时间。在一个臭名昭著的事件中,他们甚至找到了一个拥有无限权限的管理员密码,并得意地滥用,直到东窗事发。当学校和计算机服务公司发现这群13岁的孩子竟然在“黑”他们的系统时,他们受到了惩罚——在学年剩下的时间里,他们被禁止使用计算机。对比尔来说,这无异于一种酷刑。

��突然间,比尔多出了大把不想要的空闲时间。他再也不能泡在机房里,必须找点别的事做。出人意料的是,他没有一蹶不振。他将自己投身于其他追求中。其中之一是比以前更疯狂地阅读,另一个健康的出口则是户外探险。还记得肯特·埃文斯拉他参加的那些童子军活动吗?比尔把这项爱好提升到了新的水平。他加入了一个以野外露营闻名的童子军队伍,在那个春夏之交,参与了多次长途远足和野外露营。那个能为调试代码而通宵不眠的孩子,如今把同样的精力投入到了负重登山中,并且乐在其中。在森林和山脉里,他找到了另一种挑战与自由。在那里,唯一的规则就是生存与团队合作。他必须与同伴们协力渡河、生火做饭、辨路前行。这些经历锻炼了他的自信与耐力。他的父母对此感到欣慰——他们那个曾经固执的儿子,竟然在野外学会了自立与合作。

然而,即便在那些漫长的远足途中,比尔的思绪也从未真正离开过计算机。本章重述了那个非凡的轶事(序幕中也曾提及):在一次极其艰苦的多日徒步中,比尔的精神避难所就是在脑海里编写代码。夜幕降临,寒气逼人,当其他童子军在睡袋里瑟瑟发抖时,比尔却躺在那里,静静思考如何优化一段软件。正是在这段“无计算机”的时期,他构思出一种新的编程语言,适用于别人向他描述过的一款小型个人电脑。他没有机器可以测试,但一有机会就草草记下笔记。这好比在脑中纯粹依靠抽象思维解决一个巨大的谜题,他对此感到无比兴奋。虽然这个想法当时无法实现,但几年后,当他遇到一台真正需要编程语言的个人电脑时,它将再次浮现(为后来的微软BASIC项目埋下了伏笔)。

当计算机禁令解除时,比尔已在多方面获得了成长。他体格更健壮,视野更开阔,或许也更珍惜来之不易的上机机会。第六章由此展示了一个适应力与韧性日益增强的比尔·盖茨:当一种热爱被暂时剥夺时,他便在其他领域开花结果。“空闲时间”这个标题带有一丝自嘲——对比尔而言,所谓的空闲,不过是被他用其他紧张的学习体验填满的时间罢了。他当时并不知道,在不久的将来,他将以一种意想不到的方式,获得远超他梦想的计算机时间。

第七章:还只是孩子吗?(Just Kids?)

第七章的故事发生在比尔大约15到16岁(九到十年级)的时期,讲述了一群青少年如何做着成年人级别的事情——因此,标题带着疑问:“还只是孩子吗?”。本章记录了比尔·盖茨、保罗·艾伦和肯特·埃文斯如何将编程爱好转变为一门生意,以及他们在此过程中如何面对责任与不幸。

故事始于他们在西雅图编程圈的名声逐渐传开。一家名为“计算机中心公司”(CCC)的本地科技公司注意到了这群湖滨中学的神童。尽管他们曾因恶作剧被禁止上机,但CCC对他们的技术印象深刻,并提出了一个诱人的提议:只要他们帮助寻找公司软件中的错误,就可以无限制地使用计算机。这对比尔和他的朋友们来说,简直是梦想成真——可以免费使用一台强大的PDP-10计算机。他们在CCC度过了无数个日夜,通过把系统推向极限来磨练编程技艺。这是一种非结构化的、在实战中学习的编码教育,任何正规课堂都无法比拟。比尔后来将这段经历视为他成长的关键时期——还在读九年级的他,每周编程时间已�超过二三十个小时,并精通了多种编程语言。

在CCC的成功激励下,比尔、保罗和肯特成立了“湖滨编程小组”,将他们的合作正式化。想象一下,在1970年,三个瘦长的少年组建了一个实质上的软件初创公司,那时“初创”一词还远未流行。通过家庭关系,他们与俄勒冈州波特兰市的一家名为ISI的公司签订了第一份商业合同。ISI需要为其中型计算机系统编写一个薪资程序,他们心想,何不雇佣这群收费比专业人士低的神童呢?比尔和朋友们既兴奋又有些忐忑,毕竟有一个付费客户在指望他们。周末,他们会搭乘巴士从西雅图前往波特兰,在ISI的办公室里工作。起初,ISI的一些员工投来怀疑的目光,仿佛在说:“他们还只是孩子,真能搞定吗?”但比尔决心证明他们的价值。他和保罗承担了绝大部分编程工作,肯特则负责项目管理与沟通。

过程并非一帆风顺。真实项目的压力在三人间引发了摩擦。雄心勃勃的肯特有时会与比尔在项目方向上产生分歧;保罗和比尔通宵达旦地编程,也让肯特对能否按时交付感到焦虑。这些都是一个年轻团队在学习合作时必经的成长阵痛(比尔后来在微软也多次面对)。然而,他们最终成功交付了薪资系统。客户非常满意,湖滨编程小组也收到了报酬,这不仅为他们带来了资金,更极大地增强了他们的自信。他们不再仅仅是孩子了;在这个领域,他们已能与成年人一较高下。

回到湖滨中学,学校自身也很快需要这些学生的专业技能了。当时学校正在扩建,并首次招收女生,学生人数翻倍,使得课程表的编排成了一个复杂的难题。校方找到比尔和肯特,询问他们能否编写一个程序来自动排课。这正是他们热爱的挑战。已经毕业的保罗·艾伦也在幕后提供了帮助。比尔和肯特在这个项��目上投入了数月时间,与学校教职工紧密合作,将所有规则和偏好都编码进了系统。

然而,1972年初,悲剧毫无征兆地降临。肯特·埃文斯在与教会团体的一次登山活动中不幸遇难,年仅17岁。一次失足,一次坠落,比尔最好的朋友就这样永远地离开了他。这个消息令比尔悲痛欲绝。肯特曾是他朝夕相处的伙伴,是那个能在智力上与他匹敌、激励他不断进步的人。盖茨回忆说,这是他人生中第一次直面死亡与深切的悲恸。这感觉如此不公——有人曾说,“他们注定成年后会一起共事”,人们只能想象,如果肯特还在,这对创始搭档将会取得怎样非凡的成就。

悲痛之余,比尔做了他唯一知道该做的事:将自己更深地埋入工作,以此作为疗伤的方式。他和保罗·艾伦,都沉浸在对肯特的哀思中,将悲伤化为动力,狂热地投入到完成排课程序的工作中。他们把自己锁在机房里,夜以继日地编程,决心要把它做到最好,作为对挚友的告慰。在那些紧张的日子里,比尔和保罗的友谊因共同的失落和使命而变得前所未有的坚固。他们成功地完成了排课软件,该软件在湖滨中学顺利运行,为学校管理人员节省了无数小时的手工劳动。

第七章因此充满了复杂的情感:既有少年得志的骄傲,也有痛失挚友的悲伤。“还只是孩子吗?”这个标题深刻地揭示了一个主题——这些青少年承担了通常属于成年人的责任,经历了商业的起伏,甚至过早地面对了生离死别。到本章结束时,比尔已然成熟了许多。年仅16岁的他,品尝过创业的甘甜,也承受了失去的苦涩。这段经历锻造了他的许多品格:坚韧的职业道德、领导才能,以及对生命无常的深刻理解,这无疑也驱动了他日后事业的紧迫感。本章为比尔的高中最后一年拉开了序幕,在那里��,更大的变动正在等待着他。